巴彦淖尔·石榴红 | 巴彦淖尔:凝心聚力“十个一” 携手共建团结城

巴彦淖尔位于黄河“几字弯”顶端,千百年来各民族文化在这片土地上“互鉴融通、兼收并蓄”,红色文化、草原文化、农耕文化、黄河文化、长城文化和河套文化在这里交融共生,留下了阴山岩画、秦汉长城、鸡鹿塞等历史遗迹,演绎出蒙恬屯垦、昭君出塞、王同春开发河套水利等动人史话,共同谱写了“多元一体”的和谐乐章。

近年来,我市紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线,全域实施“籽籽相拥·同心筑梦”“十个一”工程(唱响一首歌、编演一台剧、创作一批数字文创产品、选树一批典型事例、举办一系列主题活动、打造一个主题公园、展陈一个主题场馆、建设一个传习场所、创建一条精品线路、共建一条同心创业街区),以有形之举、有感之策、有效之方构筑共有精神家园,让各族群众在观赏、体验、分享、交流中更加由衷地感党恩、听党话、跟党走。

我市以“籽籽相拥·同心筑梦”“十个一”工程为抓手,挖掘红色文化、草原文化、农耕文化、黄河文化、长城文化和河套文化深厚历史底蕴,以丰富多彩的文化活动构筑中华民族共有精神家园,促进各民族交往交流交融,在全社会营造铸牢中华民族共同体意识的浓厚氛围。

铸牢中华民族共同体意识主题晚会

唱响一首歌,丰富铸牢中华民族共同体意识的有形载体。以社会主义核心价值观为引领,围绕贯彻落实党的二十大精神、民族团结、乡村振兴等内容,融入呼麦、马头琴等民族特色,编创了《靓丽巴彦淖尔》《中华民族一家亲》《爱的摆渡》等21首主题歌曲,营造了“中华民族一家亲”的良好氛围,唱出了巴彦淖尔儿女“感党恩、听党话、跟党走”的时代强音。

《党旗下的蒙古马》剧照

编演一台剧,增进铸牢中华民族共同体意识的有感共鸣。立足巴彦淖尔历史文化底蕴,组织编创了《沙枣花开的地方》《好大一棵树》《乌梁素海》等17台各族群众喜闻乐见的精品剧目,在银幕和舞台上充分展现巴彦淖尔各族人民和睦相处、各种文化美美与共的生动场景。

创作一批数字文创产品,筑牢中华民族共有精神家园的精神纽带。创作宣传片、微视频、动漫、微信表情包等一系列数字文创产品56个(包括:“临团团临圆圆”微信表情包、“守望相助 团结奋斗”主题鸿仔雁妮IP形象、“二十四节气之风味河套”系列融媒体产品),将铸牢中华民族共同体意识融入群众的日常生产生活,注重与群众的生活场景紧密融合,做到寓教于乐,使铸牢中华民族共同体意识可触可感,进而不断增强中华民族的认同感、归属感和自豪感。

宝音德力格尔坚守戈壁草原20多年

选树一批典型事例,增强引领力、凝聚力、影响力。我市注重典型培育和选树工作,选树十大国门卫士黄健、片警宝音、治理乌兰布和沙漠第一人杨力生等典型人物事迹56个,用身边事讲述各民族手足相亲、守望相助的感人故事,凝聚“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的强大合力。

深化铸牢中华民族共同体意识宣传基层行活动

举办一系列主题活动,推动创建工作人文化具体化。充分发挥线上和线下宣传载体,构建立体式宣传教育活动矩阵,开展铸牢中华民族共同体意识专题演出326场,将中华民族共同体意识这一抽象理念转化为具体可感的文化产品、丰富多彩的活动载体,让各族群众在日常生活、文化活动中真切感受到民族团结的力量和意义。

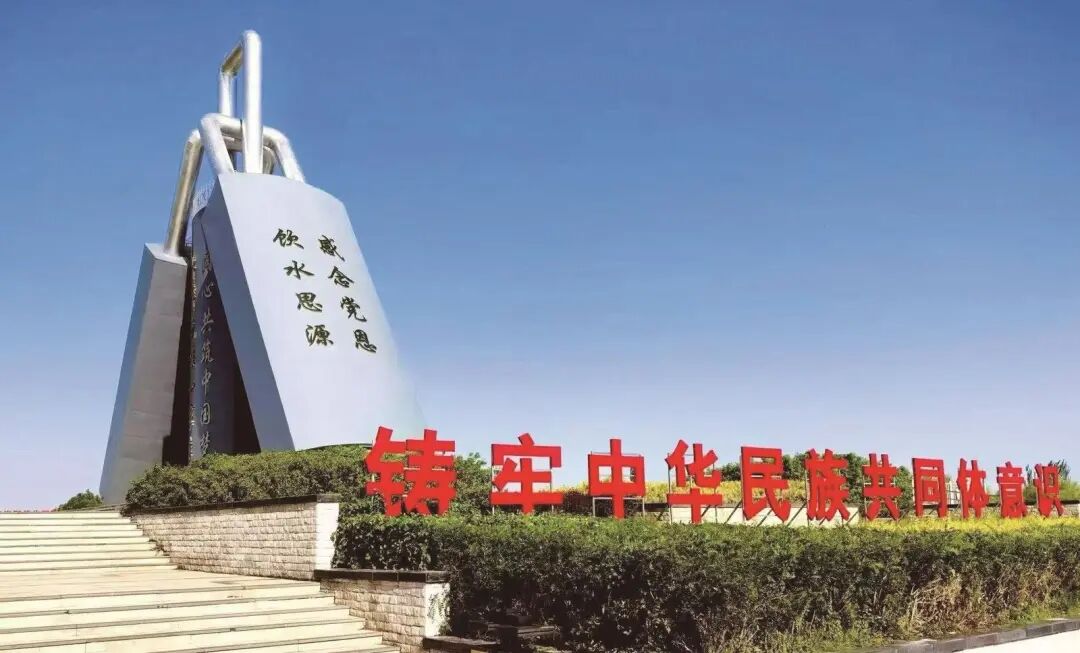

铸牢中华民族共同体意识主题广场 通讯员 孟姣/摄

打造一个主题公园,打开中华优秀传统文化的最美“窗口”。充分利用市民广场现有的地貌植被和基础设施,增加“铸牢中华民族共同体意识”“中华优秀传统文化”“民族团结进步模范个人典型事迹”“三千孤儿入内蒙”等内容,精心打造了19处主题公园,以春风化雨、润物无声的方式把中华民族共同体打造得愈加坚固,让中华民族共同体意识真正入脑入心,使各民族人心归聚、精神相依,形成人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带。

展陈一个主题场馆,推进中华民族共同体场景体验。精心打造了内蒙古河套文化博物院、“爱我中华”主题展览馆、川井国防教育基地、内蒙古五原抗战纪念园、古郡诗词文化园、内蒙古兵团博物馆等26处主题场馆,成为展示新中国成立以来在党的领导下,各民族广泛交往交流交融、守边护边固边、共同建设河套平原、共享社会主义发展成果的最美窗口。

建设一个传习场所,传承促融,铸牢民族团结进步基石。精心打造了非遗晋剧传习所(梨园剧社)、《江格尔》说唱传习基地、杭哈民歌民俗传习所、郭永增剪纸非遗传习所等18个非物质文化遗产传习基地、传习所,使中华优秀传统文化走进千家万户,广泛传播非遗中蕴含的文化价值和时代精神。

创建一条精品线路,搭建各民族交往交流交融新平台。坚持以文塑旅、以旅彰文,全市推出重走昭君出塞之路、乌兰布和沙漠有机徒步之旅、重走英雄路——红色旅游线、边境民俗风情游等研学旅行精品路线,搭建各民族交往交流交融新平台,让各族群众在文旅体验中交流共融,感受中华优秀传统文化的魅力。

共建一条同心创业街区,探索铸牢中华民族共同体意识的有效实践。以资源集聚产业强、基层发展活力强的工作目标,打造了印巷同心创业街区、常青农贸综合创业园、同心圆步行街等23条同心创业街区,尤其是乌拉特中旗搭建集集中培训、就业服务为一体的“金石交”同心创业街,成功打造了“金石交”民族手工业融创品牌,推动民族手工业转型升级,打造彰显中华文化底蕴、赋能乡村振兴的亮丽名片。

我市通过实施“籽籽相拥·同心筑梦”“十个一”工程,不断深化民族团结进步创建活动,着力构建各民族共有精神家园,推动铸牢中华民族共同体意识抓手有形、受众有感、教育有效。

“十个一”工程是推进铸牢中华民族共同体意识的有形之手。全面实施“十个一”工程将铸牢中华民族共同体意识的有形之手,将公园广场、文化活动、非遗习俗作为弘扬中华优秀传统文化、构筑中华民族共有精神家园、开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要载体,以各族群众喜闻乐见的方式方法,不断促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融,让铸牢中华民族共同体意识的基础更加坚实。

“十个一”工程是全面融汇铸牢中华民族共同体意识的有感之举。全面实施“十个一”工程是深入挖掘我市各民族交往交流交融中“共同走过”的历史经验、“共同生活”的现实经历、“共同实现”中国梦的美好愿景的生动实践,将铸牢中华民族共同体意识融入群众的日常生产生活,注重与群众的生活场景紧密融合,在潜移默化中引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,凝聚起推进强国建设、民族复兴伟业的磅礴力量。

“十个一”工程是全面增强铸牢中华民族共同体意识的有效之方。全面实施“十个一”工程就是要不断增强对“三个离不开”“五个共同”“四个与共”“五个认同”“五观”和“七个作模范”“六句话的事实和道理”等理念、要求的宣传阐释,更好促进各族群众人心凝聚、精神相依,在全市各族群众内心深处不断繁育“团结花”、厚植“中华魂”。

我市在实施“籽籽相拥·同心筑梦”“十个一”工程中,大胆创新、主动作为,探索出一条务实有效的铸牢中华民族共同体意识路径,其在组织领导、资源整合、示范引领等方面的创新做法,为其他地区开展铸牢中华民族共同体意识工作提供了可复制、可推广的经验借鉴。

强化组织领导,坚持高位推进。我市将“十个一”工程作为一项长期且关键的战略任务来推进,创新建立与党建述职、年度考核、巡察监督“三挂钩”机制,成为各级部门不可推卸的工作职责。精心构建长效推进机制,从市直部门履职尽责,到旗县区的经验交流,再到苏木乡镇的基层落实,形成自上而下、紧密联动、层层负责的工作体系。各级党组织书记切实将责任扛在肩上,确保每一项工作任务都能精准落地,为“十个一”工程的顺利实施提供坚强有力的组织保障。

整合各方力量,确保工作落实。我市充分发挥统筹协调能力,整合民委、文旅、教育等多部门资源,形成强大的工作合力。市、旗两级投入专项资金,为“十个一”工程提供坚实的资金后盾,确保各项工程建设、活动开展得以顺利推进。同时,协调各地各部门深入挖掘巴彦淖尔各民族团结奋斗、守望相助的历史史实,生动展现各民族交往交流、共生共享的现实经历,推出更多体现中华民族多元一体、具有中华文化底蕴和北疆文化特质的符号和形象,进一步凝聚起了“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的强大合力。

突出示范效应,创新经验领航。通过“十个一”工程的深入实施,我市取得了令人瞩目的成绩,形成了“人人都是民族团结参与者、人人共享民族团结成果”的良好局面。全市创建国家级民族团结进步示范单位4个、自治区级示范单位58个,被中国民族报社确定为铸牢中华民族共同体意识观察点,河套学院马克思主义学院、市委党校科研咨政中心被命名为自治区级铸牢中华民族共同体意识研究(培育)基地,“金石交”民族手工业融创品牌建设被国家民委作为典型宣传推广,“六句话的事实和道理”浸润人心,各族干部群众牢记嘱托、感恩奋进,守望相助、团结奋斗,为建设亮丽内蒙古、共圆伟大中国梦注入了源源不断的精神动力。